親知らずの抜歯

親知らずの抜歯|合志市のいさかり歯科口腔クリニック

親知らずとは

親知らずは正式には「第三大臼歯」と呼ばれ、大人の歯の中で最後に生える永久歯です。

通常、20歳前後に生え始めることから、「親が知らない間に生えてくる歯」として親知らずと名付けられました。

乳歯の後継歯ではなく、上下左右の一番奥に新たに生えてくる歯で、最大4本生えるのが一般的ですが、個人差があり本数が少ない場合や全く生えない場合もあります。

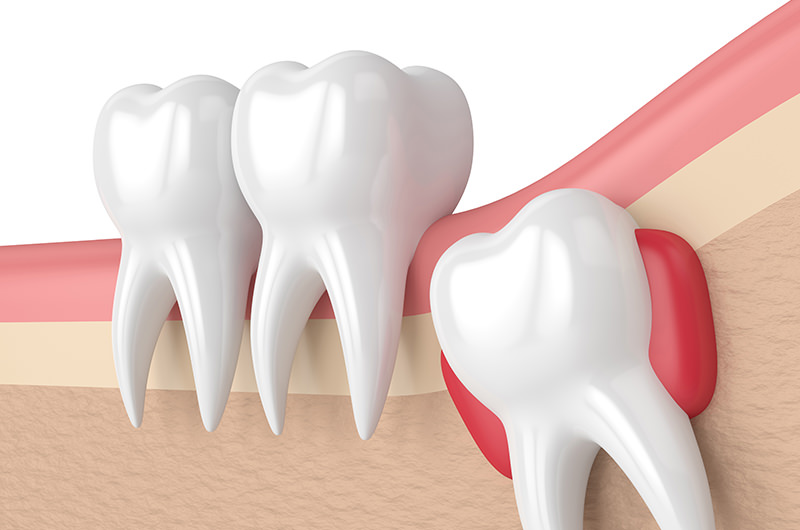

親知らずは正常に生える場合もありますが、多くの場合、顎のスペース不足や歯の向きの問題で、斜めや横向きに生えることが多く、虫歯や炎症などのトラブルを引き起こします。

また、歯茎や骨の中に埋まったまま生えないこともあります。

親知らずが健康に悪影響を与える場合は抜歯が必要ですが、状態によっては抜かなくても問題がないケースもあります。

親知らずの抜歯の判断

親知らずを抜くべきかどうかは、状態や周囲への影響を総合的に判断します。

抜歯が必要な場合

- 痛みや腫れなど、親知らず周辺に炎症が見られる。

- 斜めや横向きに生え、清掃が難しい状態で虫歯や歯周病リスクが高い。

- 親知らず自体が虫歯になったり、手前の第二大臼歯に悪影響を与えている。

- 噛み合わせの不具合や、隣の歯や歯茎に傷をつける位置に生えている。

- レントゲン検査で歯茎や骨の中に嚢胞が確認されている。

抜歯が不要な場合

- 親知らずが真っ直ぐ生え、正常に噛み合っている。

- 口腔ケアが十分可能で、清掃が行き届いている。

- 歯列矯正やブリッジの支えとして有用な場合。

- 骨の中に完全に埋まっており、将来的にもリスクが低いと判断される場合。

抜歯の必要性は年齢や口腔環境によって変わるため、親知らずがあってもトラブルがない場合でも、一度歯科医院で診察を受けることをおすすめします。

親知らずによるトラブル

虫歯

親知らずは奥に位置しているため、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすい特徴があります。

特に斜めや横向きに生えた場合、清掃が困難で虫歯リスクが高まります。

虫歯が進行すると治療が難しいため、抜歯が推奨されることが多いです。

歯冠周囲炎(智歯周囲炎)

親知らず周辺の歯茎が炎症を起こす病気です。

初期段階では腫れや痛み程度ですが、炎症が広がると咀嚼筋や顎周辺、さらには扁桃腺にまで影響を及ぼし、口の開閉困難や発熱を伴うことがあります。

適切な治療を受けないと、全身に炎症が広がるリスクもあります。

親知らずの抜歯の流れ

STEP01

診察と検査

親知らずの状態を診察し、レントゲンやCT検査で位置や神経との関係を確認します。

STEP02

治療方針の説明

抜歯が必要な場合、手術の流れやリスク、術後のケアについて詳しく説明します。

STEP03

日程調整

患者様のご都合に合わせて抜歯の日程を決定します。

即日対応が可能な場合もあります。

STEP04

抜歯手術

局所麻酔を使用し、痛みを抑えながら手術を行います。

場合によっては骨を削ったり、歯を分割して取り出すこともあります。

神経に近い位置にある場合は外科専門医療機関に紹介することもあります。

STEP05

アフターケア

術後の痛みや腫れを軽減するための薬を処方し、抜歯後のケア方法を指導します。

定期的な経過観察も行い、感染や合併症の予防に努めます。

歯牙移植について

歯牙移植とは?

健康な親知らずを別の部位に移植する治療法です。

特に、虫歯や歯周病で失った歯の代わりとして利用されることが多いです。

移植の成功のカギ

移植の成功には、歯根膜と呼ばれる組織が重要な役割を果たします。

この膜には再生能力があり、移植先でも歯を骨に定着させる役割を担います。

移植の条件

- 健康で虫歯や歯周病のない親知らずであること。

- 移植先に十分な骨量があること。

- 親知らずの形状が移植に適していること(単純で根が短すぎない形状)。

移植が成功すれば、インプラントの代わりとして自分の歯を使用できるため、体への負担が少なく、自然な咀嚼機能が得られます。

ただし、条件が揃わない場合は他の治療法を検討します。